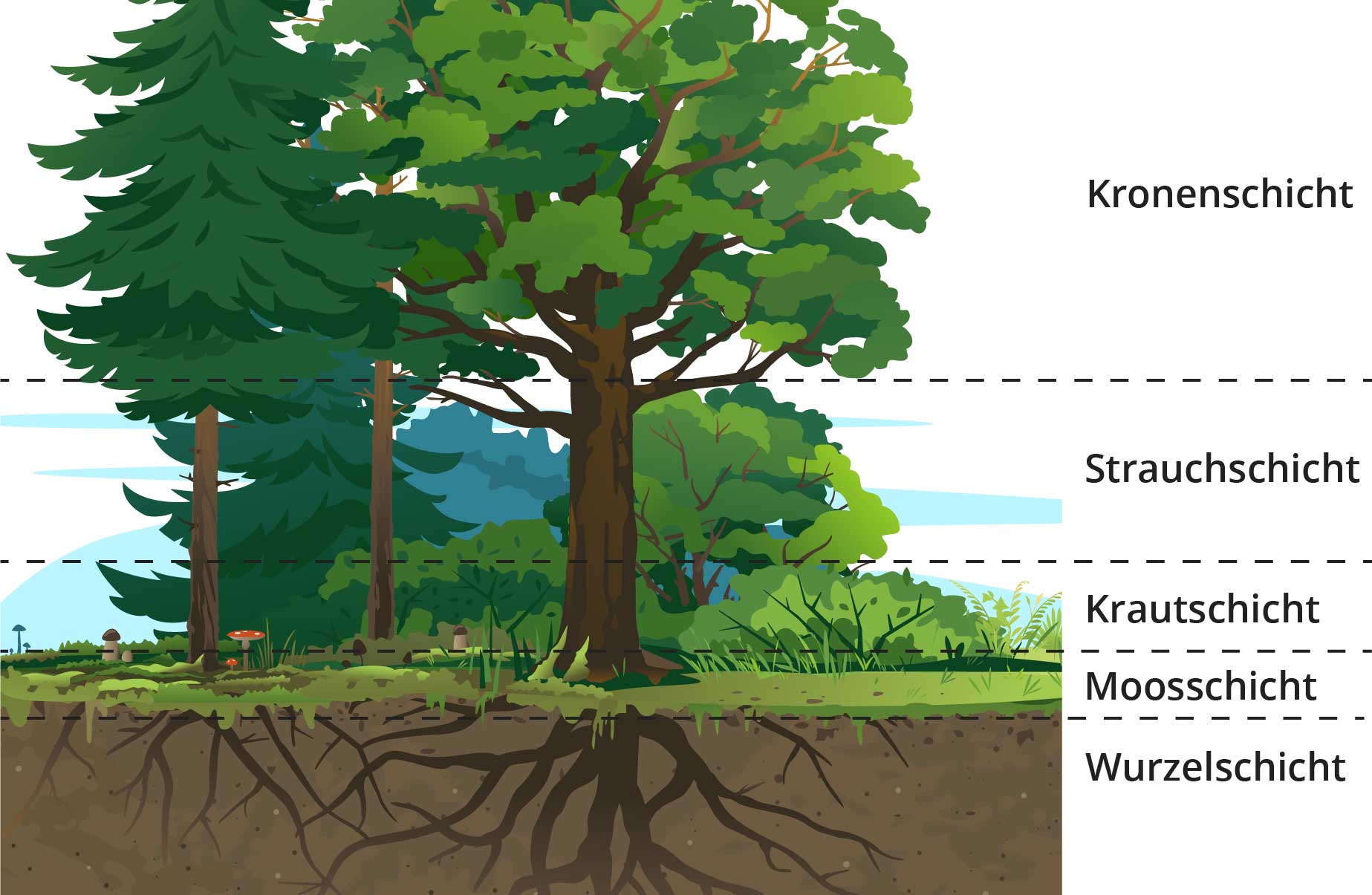

Der Waldbau ist die Kunst, Wälder standortgerecht zu bewirtschaften und ihre Anpassungsfähigkeit zu sichern. Im Inneren des Waldes herrscht ein eigenes Klima, das durch die Eigenschaften der Bäume geformt wird. Dieses Waldinnenklima ermöglicht die Entstehung einzigartiger Ökosysteme, die sich von der Wurzel bis zur Krone in verschiedene Lebensräume gliedern.

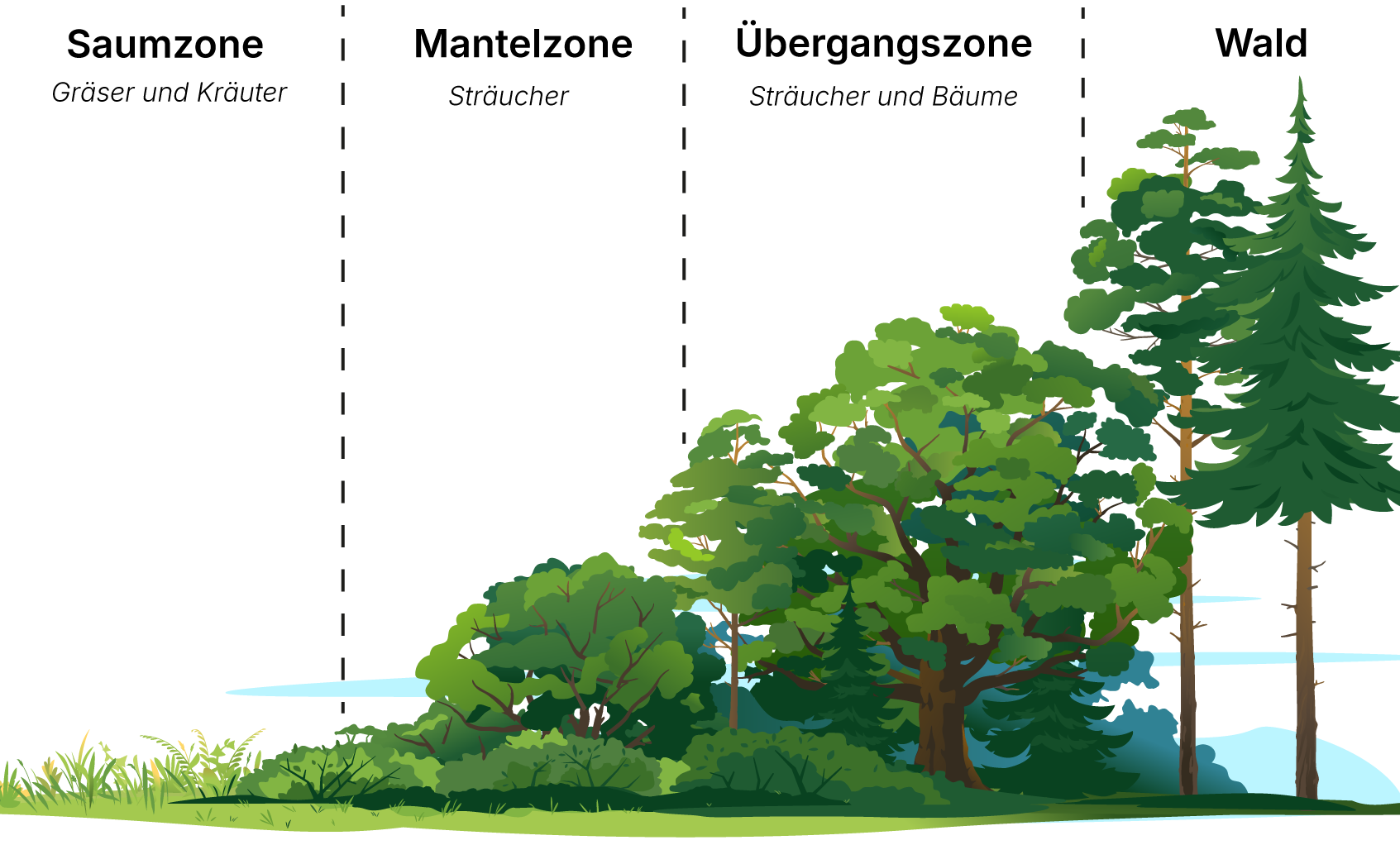

Gesunde Wälder bestehen aus Mischbeständen von Laub- und Nadelbäumen. Im Gegensatz zu Reinbeständen schaffen diese ein stabiles und widerstandsfähiges Ökosystem. Besonders wichtig sind die Waldränder: Sie verbinden Wald und Feld und bieten dem Wild sowie anderen Lebewesen wertvolle Biotope.

Bei der Waldverjüngung müssen Forstwirte und Jäger zur Vermeidung von Wildschäden (Verbissschäden, Schälschäden, Fegeschäden) eng zusammenarbeiten.

⚖️ Rechtsgrundlage

- Bundeswaldgesetz (und die Landeswaldgesetze)

- Gesetzeszweck: "Nutzen, Fördern, Ausgleichen."

- Nutzen sichern (Umwelt, Landschaft, Erholung, Wirtschaft)

- Forstwirtschaft fördern.

- Interessen zwischen Allgemeinheit und Waldbesitzern ausgleichen

- Lieferant von nachhaltigen Rohstoffen

- Sicherung essenzieller Lebensgrundlagen (sauberes Wasser)

- Schutz vor Naturgefahren und Emissionen (z.B. Kohlenstoffspeicher)

- Wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen

- Erholungsgebiet und Arbeitsplatz für Menschen

MerkeIn Zeiten des Klimawandels müssen Wälder so bewirtschaftet werden, dass ihre Anpassungsfähigkeit und ihr Fortbestand gesichert ist.

- Umbau von Monokulturen zu gesundem Mischwald

- Auflichtung von Altbeständen, um Naturverjüngung zu fördern

- Voranbau: Pflanzen junger Bäume unter dem Kronendach des Waldes

- Pflanzung von jungen Bäumen aus Baumschulen oder Wildlingen

- Heister: Junge Bäume aus Baumschulen mit 1,25 m bis 2,5 m Höhe, welche in der Forstwirtschaft zur Waldverjüngung verwendet werden.

- Wildlinge: Bäume aus Naturverjüngungen, die umgesetzt werden

- Ausfüllen von Bestandslücken

- Übergang zweier Ökosysteme (Wald und Feld)

- Wertvoller Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten

- Große Pflanzenvielfalt

- Vögel als Samenverbreiter

- Naturnahe Waldränder sind stufig aufgebaut:

- Biotopnutzen

- Unterscheidung zwischen natürlicher und künstlicher Waldverjüngung

- Bei nachhaltigem Waldbau darf die Entnahme nicht den Zuwachs übersteigen.

- Stockausschlag durch Abschneiden von Laubbäumen am Boden („auf den Stock setzen“)

Naturverjüngung ist die natürliche Vermehrung von Bäumen durch ihre Samen.

- Mechanismen:

- Aufschlag: Schwere Samen (z. B. Buche, Eiche) fallen direkt auf den Boden.

- Anflug: Leichte Samen (z. B. Birke, Weide) werden vom Wind verteilt.

- Tiere: Eichhörnchen oder Eichelhäher lagern, vergessen oder verbreiten die Samen durch ihren Kot (Hähersaat).

- Vorteile:

- Keine Pflanz- oder Kulturkosten.

- Gute Wurzelentwicklung

- Erhöhte Stabilität und geringerer Wildverbiss.

- Nachteile:

- Einseitige Verjüngung in Monokulturen

- Starke Wilddichte hemmt die Verjüngung

Die Kunstverjüngung ist eine Methode der Waldverjüngung, bei der gezielt neue Bäume gepflanzt werden.

- Jungwuchs: Von der Pflanzung bis die Bäume „dicht“ werden (einander berühren)

- Dickung: Natürliche Schaftreinigung durch Absterben der unteren Äste wegen Lichtmangel

- Stangenholz: Von der Schaftreinigung bis zum durchschnittlichen Brusthöhendurchmesser von 20 cm

- Baumholz: Brusthöhendurchmesser > 20 cm

- Altholz: Erreichen der Hiebreife

/Umtriebszeit (Einleitung der Holzernte)

- Im Altersklassenwald weiß der Jäger wie sich das Wild verhält → Gute Bejagbarkeit

- Im Plenterwald hat das Wild reichhaltige Aufenthaltsmöglichkeiten → Schwere Bejagbarkeit

- Hieraus leiten sich andere Jagdmethoden ab (z.B. Bewegungsjagden)

- Forstwirtschaft → Holzlieferant, Arbeitsplatz

- Erholungsfunktion

- Schutzfunktion

- Bodenschutz (Erosionsschutz)

- Wasserschutz: Erhöhung des Grundwasserangebots

- Klimaschutz

- Lärmschutz

- Sichtschutz

- Schutz vor Sturmschäden

- Schutz vor Lawinen und Steinschlag

Klimaschutz

- Wald entzieht der Atmosphäre CO₂, welches im Wald zunächst gebunden wird.

- 1 Hektar nachhaltig bewirtschafteter Wald, kann etwa 11,2 Tonnen CO₂ binden.

- 1 durchschnittlicher Deutscher hat einen jährlichen CO2 Fußabdruck von 10,8 Tonnen.

- Das heißt: 1 Hektar Wald entspricht etwa 1 Deutschen.

- Problem ❗️ Deutschland hat 11,4 Millionen Hektar Wald und über 80 Millionen Einwohner.

- Die Quellen für unsere Trinkwasserversorgung liegen häufig unter Wäldern. Diese filtern nämlich das Wasser und befreien es dabei von Schadstoffen. So entsteht reines Wasser in Trinkwasserqualität.

- Eine zunehmende Säuerung des Waldbodens (z.B. durch sauren Regen) lässt den Boden jedoch seine Filterfunktion verlieren.

- Als Gegenmaßnahme werden die Waldböden teilweise mit Kalk gedüngt, um den Säuregehalt zu vermindern.

- Besonders wichtig in seinen Schutzfunktionen

- Erosionsschutz durch tiefe Durchwurzelung des Bodens

- Schutz vor Steinschlag durch dichtes Unterholz (Bäume und Sträucher)

- Schutz vor Lawinen

- Stabilisierung des Anrissgebiets von Lawinen

- Weniger Wind →Weniger große Schneeansammlungen