In diesem Artikel lernst du die Grundlagen der Ökologie kennen. Du erfährst, was ein Ökosystem ist und wie die komplexen Wechselwirkungen zwischen Lebewesen (Biozönose) und ihrem Lebensraum (Biotop) funktionieren. Wir beleuchten Themen wie Stoffkreisläufe, Konkurrenz und Räuber-Beute-Beziehungen. Anschließend schauen wir uns die Grundlagen zu Pflanzen und Böden an, die die Basis allen Lebens bilden.

Die Ökologie ist die Wissenschaft von den Wechselbeziehungen zwischen den Lebewesen und ihrer Umwelt.

Stell dir das Biotop als den Lebensraum oder die "Wohnung" für eine Lebensgemeinschaft vor. Es wird durch abiotische Faktoren – also nicht-lebende Umweltfaktoren – bestimmt.

- Biotop: Bestimmter Lebensraum für eine Gemeinschaft von Tier- und Pflanzenarten

- Sekundärbiotop : Durch Menschen entstandene Biotope, die häufig von Pionierarten besiedelt werden und Rückzugsort für seltene Arten sind.

- Beispiele: Kies- und Sandgruben, Bagger- und Stauseen, Steinbrüche

- Tierarten: Uferschwalben, Eisvögel, Amphibien

- Biotopverbund: Vernetzung von Biotopen zur Sicherung funktionsfähiger Populationen und ökologischer Wechselbeziehungen.

Die wichtigsten abiotischen Faktoren sind:

In einem Biotop leben verschiedene Organismen zusammen und interagieren miteinander. Hier sind die wichtigsten Begriffe dazu:

- Art: Umfasst alle Lebewesen, die sich untereinander auf natürliche Weise fortpflanzen und fruchtbare Nachkommen hervorbringen können.

- Biozönose (Lebensgemeinschaft): Die Gesamtheit aller Lebewesen (Pflanzen, Tiere, Pilze, Mikroorganismen) in einem Biotop.

- Biotische Faktoren: Alle Wechselwirkungen und Beziehungen zwischen den Lebewesen einer Biozönose. Man unterscheidet:

- Innerartliche Faktoren: Beziehungen innerhalb einer Art (z.B. Konkurrenz um Nahrung, Partner, Reviere).

- Zwischenartliche Faktoren: Beziehungen zwischen verschiedenen Arten (z.B. Räuber-Beute, Parasitismus, Symbiose).

- Schlüsselart: Eine Art, die eine überproportional große Rolle für das Ökosystem spielt und das Vorkommen vieler anderer Arten ermöglicht.

- Beispiel: Ein klassisches Beispiel ist der Buntspecht, der als "Zimmermann des Waldes" Baumhöhlen schafft, die von zahlreichen anderen Tieren wie Meisen, Fledermäusen oder dem Siebenschläfer als Nist- und Wohnplatz genutzt werden.

Ein Ökosystem ist das Gefüge aus der Lebensgemeinschaft der Organismen und ihrem Lebensraum, die in ständiger Wechselwirkung stehen.

Stoffkreislauf

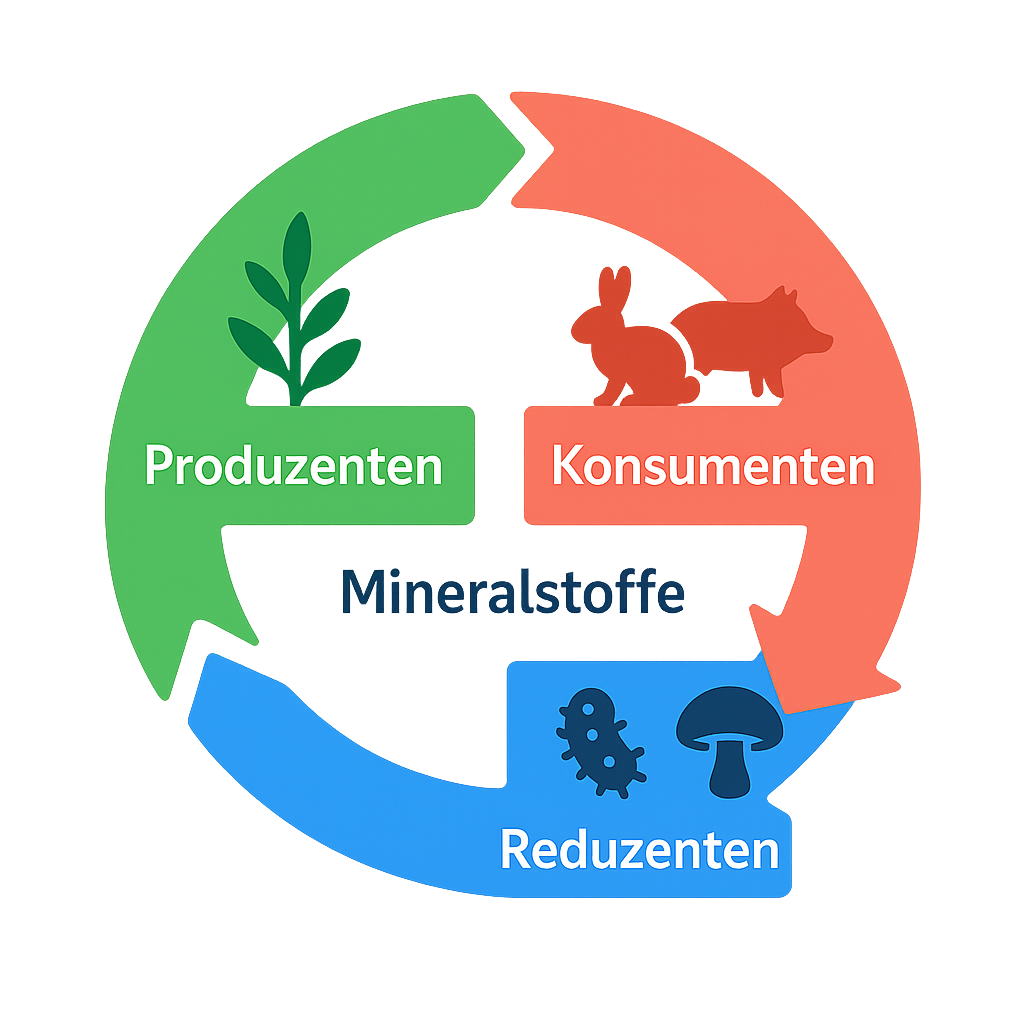

Im Ökosystem werden Stoffe im Stoffkreislauf ständig wiederverwertet, während Energie als Energiefluss nur in eine Richtung fließt.

- Produzenten (Erzeuger): Grüne Pflanzen sind die Basis. Sie wandeln mittels Fotosynthese energiearme anorganische Stoffe (Wasser, CO₂) mithilfe von Sonnenlicht in energiereiche organische Verbindungen (Zucker) um.

- Konsumenten (Verbraucher):

- Primärkonsumenten: Pflanzenfresser (z.B. Schalenwild, Hasen).

- Sekundärkonsumenten: Fleischfresser (z.B. Fuchs, Greifvögel), die Pflanzenfresser fressen.

- Tertiärkonsumenten: Fleischfresser, die andere Fleischfresser fressen.

- Allesfresser (Omnivoren): Ernähren sich von Pflanzen und Tieren (z.B. Schwarzwild, Dachs).

- Reduzenten

/ Destruenten (Zersetzer): Pilze und Bakterien bauen abgestorbene organische Materie (Pflanzenreste, Kadaver) ab und führen die Nährstoffe durch Mineralisierung wieder dem Boden zu. Sie schließen den Kreislauf.

MerkeNur grüne Pflanzen können energiearme (anorganische) Stoffe in verwertbare (organische) Stoffe umwandeln.

Energiefluss

Der Energiefluss im Ökosystem ist im Gegensatz zum Stoffkreislauf eine Einbahnstraße:

- Sonnenenergie als Basis: Die gesamte Energie für das Leben auf der Erde stammt ursprünglich von der Sonne.

- Energieumwandlung: Produzenten (Pflanzen) binden diese Sonnenenergie durch Fotosynthese in chemischer Energie (z.B. in Zucker).

- Energieverlust bei jedem Schritt: Wenn ein Lebewesen gefressen wird, wird nur ein kleiner Teil seiner Energie (etwa 10 %) an die nächste Stufe weitergegeben. Der Rest (ca. 90 %) geht für die eigenen Lebensprozesse wie Atmung, Bewegung und als Körperwärme verloren.

- Ökologische Pyramide: Dieser hohe Energieverlust bei jeder Stufe führt dazu, dass die Biomasse und die Individuenzahl von den Produzenten zu den Endkonsumenten hin stark abnimmt. Man spricht deshalb von einer ökologischen Pyramide.

Die ökologische Nische beschreibt den "Beruf" oder die "Rolle" einer Art im Ökosystem. Sie umfasst alle Ansprüche einer Art an ihre biotische und abiotische Umwelt.

Ein klassisches Beispiel für die Aufteilung von Nischen sind der Turmfalke und die Waldohreule:

- Gleiches Biotop: Beide leben in der Kulturlandschaft.

- Gleiche Nahrungsquelle: Beide jagen Feldmäuse.

- Unterschiedliche Nische: Der Turmfalke ist tagaktiv, die Waldohreule ist nachtaktiv.

Durch diese zeitliche Trennung vermeiden sie direkte Konkurrenz und können denselben Lebensraum erfolgreich besiedeln.

Unter einer Population versteht man die Gesamtheit aller Individuen einer Art, die in einem bestimmten Lebensraum leben. Ihre Dichte wird immer durch die Zuwachsrate (Geburten) und die Sterberate (Mortalität) bestimmt.

Hier konkurrieren Individuen derselben Art um begrenzte Ressourcen wie Nahrung, Reviere oder Fortpflanzungspartner. Diese Konkurrenz reguliert die Populationsdichte.

Fortpflanzungsstrategien

Je nach Umweltbedingungen verfolgen Arten unterschiedliche Strategien:

- R-Strategen (Reproduktion): Setzen auf Masse. Sie produzieren viele Nachkommen, investieren aber wenig Energie in den einzelnen Nachwuchs (z.B. Blattlaus, Maus).

- K-Strategen (Kapazität): Setzen auf Klasse. Sie produzieren wenige Nachkommen, in die sie aber viel Energie investieren (z.B. Rotwild, Luchs).

K-Strategen und der K-Wert

Da Ressourcen begrenzt sind, wächst eine Population von K-Strategen nicht unbegrenzt, sondern folgt einem logistischen Wachstum hin zur Kapazitätsgrenze des Lebensraums (K‑Wert).

Hier konkurrieren Individuen verschiedener Arten um dieselben begrenzten Ressourcen (z.B. Nahrung, Brutplätze, Deckung). Dieses Prinzip wird durch das Konkurrenzausschlussprinzip beschrieben:

Die Konkurrenz führt zu zwei möglichen Ergebnissen:

- Konkurrenzausschluss: Die überlegene Art verdrängt die unterlegene Art, die dann aus dem Lebensraum verschwindet.Was ist ein jagdliches Beispiel für Konkurrenzausschluss?

- Koexistenz durch Nischendifferenzierung: Die konkurrierenden Arten entwickeln sich so, dass sie die Ressourcen unterschiedlich nutzen und sich aus dem Weg gehen. Dies ermöglicht ein Zusammenleben. Das beste Beispiel hierfür ist die zeitlich getrennte Jagd von Turmfalke und Waldohreule.

Prädatoren (Räuber) spielen eine zentrale Rolle im Ökosystem. Sie...

- regulieren die Dichte ihrer Beutetiere.

- fördern die "Fitness" der Beutepopulation, indem sie oft schwache oder kranke Tiere erbeuten (Selektionsdruck).

- beeinflussen das Verhalten von Beutetieren (z.B. veränderte Raumnutzung).

- Die Nahrungskette ist ein vereinfachtes Modell, das zeigt, wer wen frisst (z.B. Pflanze → Reh → Luchs).

- In der Realität sind die Beziehungen komplexer und werden als Nahrungsnetz dargestellt, das aus vielen verknüpften Nahrungsketten besteht.

Das Verständnis von Räuber-Beute-Beziehungen ist die Grundlage für ein sinnvolles Raubwildmanagement. Ein übermäßiger Eingriff bei den Prädatoren kann zu einer unkontrollierten Vermehrung der Beutetiere führen. Das schwächt die "gesundheitspolizeiliche" Funktion der Prädatoren im Ökosystem.

Sukzession beschreibt die natürliche, zeitliche Abfolge von Pflanzengesellschaften an einem Standort, bis sich ein stabiler Zustand einstellt.

- Initialstadium (Pionierphase): Auf einer kahlen Fläche (z.B. nach einem Sturmwurf) siedeln sich anspruchslose Pionierpflanzen (oft r-Strategen) an.

- Folgestadien: Diese Pioniere verbessern den Standort (z.B. durch Humusbildung). Anspruchsvollere Gräser, Stauden und später Sträucher und Bäume folgen.

- Klimaxstadium: Nach langer Zeit entsteht eine relativ stabile Schlussgesellschaft, die optimal an die lokalen Bedingungen angepasst ist (z.B. ein Mischwald).

Zeigerorganismen (oder Indikatororganismen) sind Lebewesen, die dir Auskunft über die Qualität und die Eigenschaften ihres Lebensraums geben. Du kannst mit ihnen die Natur "lesen".

- Leitarten sind Arten mit sehr hohen Ansprüchen an ihren Lebensraum. Sie dienen dir als Indikator für den Zustand eines bestimmten Lebensraumtyps.

- Beispiel Auerwild: Das Auerwild benötigt für sein Überleben lichte, naturnahe und störungsarme Bergwälder. Sein Vorkommen zeigt eine hohe Lebensraumqualität an.

- Bioindikatoren sind Lebewesen, die besonders empfindlich auf Umweltveränderungen und Schadstoffe reagieren.

- Beispiel Flechten: Sie reagieren empfindlich auf Luftverschmutzung. Ihr Fehlen deutet auf hohe Schadstoffkonzentrationen hin.

- Zeigerpflanzen (Indikatorpflanzen) verraten dir durch ihr Vorkommen oder Fehlen sehr präzise die Bodenbeschaffenheit.

- Beispiel Arnika: Arnika benötigt nährstoffarme Böden. Ein Verschwinden von Arnika zeigt eine Überdüngung an.