Wildschäden sind durch Wild verursachte Schäden in der Forstwirtschaft oder Landwirtschaft. Sie sind abzugrenzen von den Jagdschäden, welche durch die Jagdausübung an Grundstücken entstehen. In der Landwirtschaft werden häufig Schäden durch das Brechen von Schwarzwild verursacht. Forstwirtschaftliche Schäden entstehen häufig als Verbissschäden, Schälschäden oder Fegeschäden. Ursächlich sind häufig eine zu hohe Wilddichte oder Äsungsmangel, welche durch Hegemaßnahmen verbessert werden können.

Wildschäden sind Schäden, die Wild an Flächen der Forstwirtschaft und Landwirtschaft verursacht. Hiervon abzugrenzen sind Jagdschäden, die bei der Jagdausübung an Grundstücken entstehen.

- Arten von Wildschäden:

- Ursachen:

- Zu hohe Wilddichte

- Geringes Nahrungsangebot (Äsungsmangel)

- Störung des Biorhythmus des Wildes

- Rechtliches:

- Ersatzpflicht: Nur Schäden durch Schalenwild, Wildkaninchen und Fasan sind ersatzpflichtig.

- Siehe auch: Rechtliches zu Wildschäden nach Bundesjagdgesetz

MerkeHäufig sind die Ursachen für überhöhten Wildschaden behebbar.

Jagdschäden (§ 33 BJagdG)

Jagdschäden sind durch die Jagdausübung entstandene Schäden am Grundstück. Wichtig: Nur missbräuchlich entstandene Schäden sind ersatzpflichtig. Außerdem haftet immer der Jagdausübungsberechtigte, auch dann, wenn der Jagdaufseher oder Jagdgäste die Schäden verursacht haben.

Beispiele für Jagdschäden:

- Nicht ersatzpflichtig: Schäden am Acker beim Bergen von Schalenwild.

- Ersatzpflichtig: Bergen des Schalenwildes im Acker aus Bequemlichkeit mit dem Geländewagen.

Es gibt 4 Arten von landwirtschaftlichen Wildschäden:

- Fraßschäden: Entstehen durch das Fressen von Pflanzen, Saatgut oder Früchten.

- Trittschäden: Schäden durch das Betreten und Niedertrampeln von Pflanzen, besonders im Wintergetreide.

- Lagerschäden: Entstehen durch das Niederlegen und Liegenbleiben von Wildtieren auf Feldern (z.B. Getreide).

- Gebräch: Aufgewühlter Boden, den das Schwarzwild mit seinem Gebrech (Schnauze) beim Wühlen nach Nahrung (v.a. tierisches Protein) hinterlässt.

Gegen landwirtschaftliche Wildschäden bestehen folgende Gegenmaßnahmen

- Anpassen der Wilddichte

- Schwerpunktbejagung

- (Elektro)-Zäume

- Vergrämen

- Ablenkungsfütterung

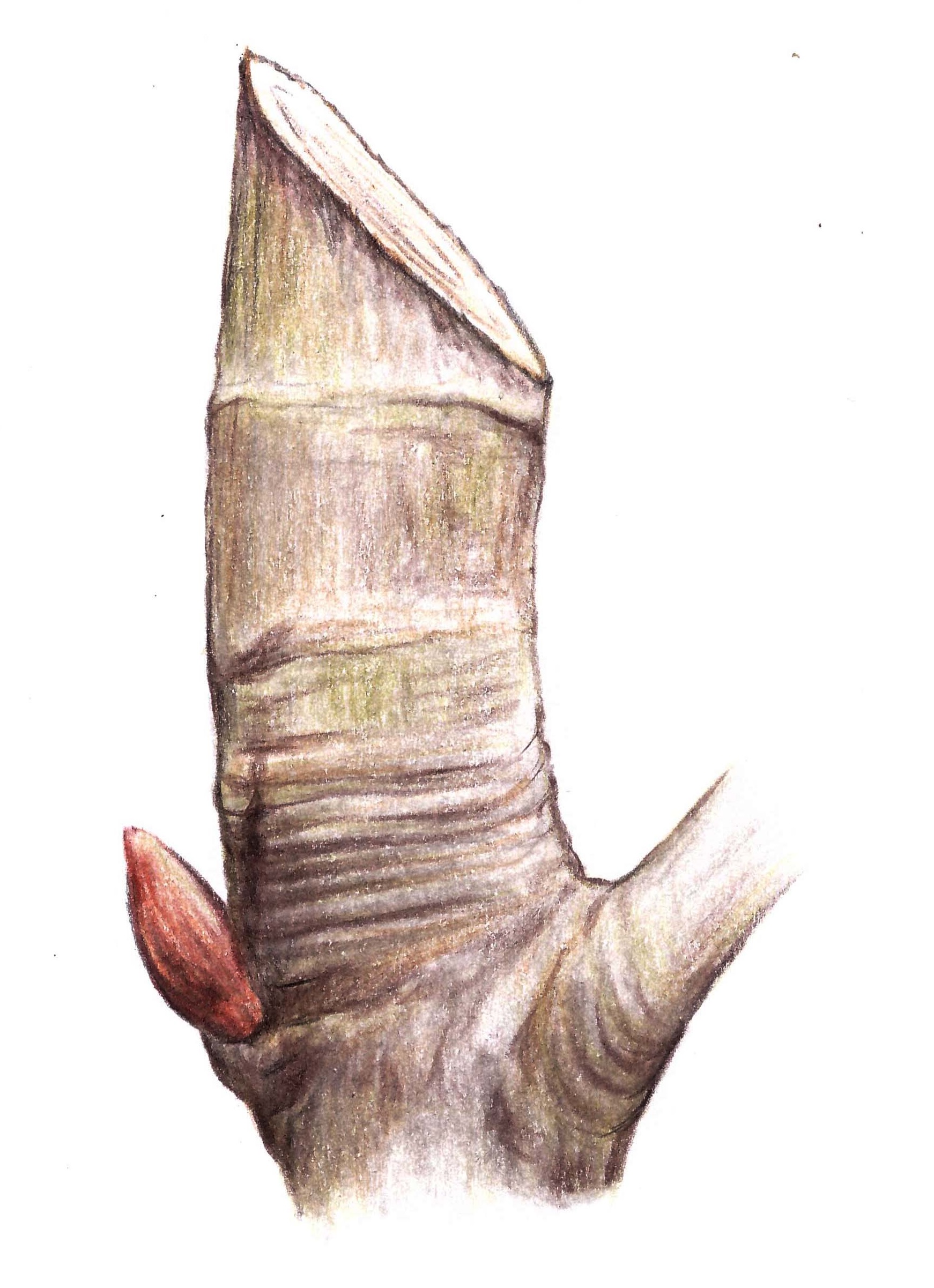

- Verbissschäden sind Wildschäden, die durch das Abäsen von Keimlingen, Knospen und Trieben entstehen.

- Wildarten: Rehwild, Hasen, Wildkaninchen, Auerwild

- Weniger auch Rotwild, Damwild, Sikawild, selten Gamswild, kaum Muffelwild

- Auch durch Mäuse

- Winter: Nadelbäume, weniger Laubbäume (Oktober bis April)

- Sommer: Laubbäume, weniger Nadelbäume (Mai bis September)

Folgen

- Verbiss des Haupttriebes → Hemmung des Längenwachstums

- Stammdeformationen

- Selektion ausgewählter Baumarten in Naturverjüngungen

MerkeAls Folge des Wildverbisses verlieren die Pflanzen ihren Wachstumsdrang und Verkümmern.

Pirschzeichen

- Schalenwildverbiss: Ausgefaserte Abbisstellen

- Hasenverbiss: Glatter Abbiss (Nager)

- V.a. Buchen und Laubbäume (weniger Nadelbäume)

- Schälschäden sind Wildschäden, die durch das Ablösen der Baumrinde vom Stamm als Äsung entstehen.

- Wildarten: Rotwild, weniger Damwild, Muffelwild und Sikawild, auch Hase und Kaninchen

- Schalenwild nutzt hierzu die Schneidezähne des Unterkiefers

- Baumarten: Kiefer, Tanne, Fichte, Lärche, Wildobstarten, Esche, Buche

- Nadelbäume reagieren mit Harzaustritt (Schutzschicht)

Folgen

Rotfäule

- Die Rotfäule ist eine Holzfäulnis, die vor allem bei Fichten (auch Buchen) auftritt.

- Kiefern sind unempfindlich für Fäulnisschäden

- Ursachen

- Schälschäden

- Verletzung von Wurzelausläufern im Rahmen der Baumentnahme

- Fegeschäden sind Wildschäden, die durch das Verfegen des Bastgeweihs bei Geweihträgern (Rothirsch, Rehbock, Damhirsch, Sikahirsch) entstehen.

- Bevorzugte Fegebäume (in absteigender Reihenfolge)

- Die Höhe des Fegeschadens ist ein Hinweis für die verursachende Wildart.

- Rehbock ca. in 40 – 60 cm Höhe

- Hiervon abzugrenzen sind Schlagschäden, die durch das Imponierverhalten von männlichen Geweihträgern entstehen.

- Mechanische Abwehrmittel (Wildzäune) bewirken einen langfristigsten Effekt.

- Vorwiegend durch Zäune (mechanischer Schutz)

- Vorteil: Wirksamster Schutz zur Wildschadensverhütung

- Nachteil: Fläche wird dem Biotop entzogen → Abbau nach Zweckerfüllung

- Schützt vor Verbissschäden, Schälschäden, und Fegeschäden

- Verwendung: Kultur- und Verjüngungsflächen

- Die Jagdausübung in eingezäunten Revierflächen ist erlaubt.

Konstruktionsarten

- Elektrozaun: 3 Drähte in 20 cm, 40 cm und 60 cm Höhe vom Erdboden

- Strom führende Drähte dürfen keine Berührung mit Boden, Pflanzen oder anderen Gegenständen haben

- Eignen sich v.a. für Schwarzwild

- Pfostenzaun

- Hängezaun

- Stützenzaun

Praxistipps

Mechanischer Schutz

- Drahthose: Zaun für einzelne Bäume

- Vorteile: Breiter Schutz, langfristig, kein Biotopverlust

- Knospenschutz: Schutz des Leittriebes mit Schafwolle , Hanf oder Klemmen

- Nachteil: Jährliche Erneuerung

- Aluminiumfolie, Stachelbaum, Drahthosen, Fegespirale, Pfisterpfahl

- Vorteil: Schutz vor Fegeschäden, mittelfristig, kein Biotopverlust

- Nachteil: Anfälligkeit gegenüber Verbissschäden und Schälschäden

Chemischer Schutz

- Chemische Schutzmittel auf obere Triebe

- Nachteil: chemisch und nur ½ Jahr Wirksamkeit

Schälschutzverfahren

- Mechanisch

- Grüneinband: Grüne Zweige werden zum Schutz an den Stamm gebunden

- Trockeneinband

- Kunststoffmanschetten

- Chemisch: Anstreichen der Stämme, Schutz bis zu 10 Jahre

- Mechanisch-biologisch (→ Hobeln)

- Kratzen der Rinde (Hobeln) → Austritt von Harz → natürlicher Schälschutz

- Während der Vegetationszeit

Allgemeines

- Beizen: Behandlung von Saatgut (Getreide, Mais) mit Pflanzenschutzmittel zum Schutz vor Pilzbefall und Schädlingen (Vögel und Insekten, teilweise auch gegen Schwarzwild)

- Schwerpunktbejagung (v.a. Schwarzwild) auf gefährdeten Kulturen während der Vegetationszeit

- Erleichtert durch Schneisen in Maisfeldern

Grünland

- Durchführung von Pflegeschnitten

- Gleichmäßige Verteilung von Kuhfladen (Weiden)

- Düngung mit Kalkstickstoff

- Behebung kleinerer Brechschäden durch Zurückdrehen und Festtreten von Grassoden

- Anlage von Wintergattern für Rotwild

- Wintergatter: Wildgehege in denen Rotwild während der Notzeit mit Winterfütterung gehalten wird

- Vermeidung von Wildschäden