Die Wildbrethygiene umfasst alle Maßnahmen zur hygienischen Gewinnung von Wildfleisch. Sie beginnt bereits vor dem Schuss mit der Planung. Das Ziel ist es einen sicheren Kammerschuss am breit stehenden Wild anzubringen. Bei der Versorgung gilt es auf Sauberkeit und Erhalt der Magen-Darm-Barriere zu achten, während gleichzeitig das Wild auf bedenkliche Merkmale überprüft wird. Im Anschluss ist ein rasches Auskühlen notwendig. Bei Schwarzwild muss auf die Entnahme von Proben zur Trichinenuntersuchung geachtet werden.

Jäger sind Erzeuger des hochwertigen und natürlichen Lebensmittel "Wildbret". Das ist einer der häufigsten Gründe (47 %, Quelle: DJV 2018) den Jagdschein zu machen.

Wir stellen dieses "Bio"-Fleisch jedoch nicht nur für uns selbst her, sondern auch für Dritte. Das ist eine große Verantwortung! Deshalb ist uns die Wildbrethygiene für die Ausbildung wichtig.

Bei der Herstellung des Nahrungsmittels „Wildbret“ unterliegt der Jäger einigen Pflichten.

- Prüfung auf bedenkliche Merkmale (vor und nach dem Schuss)

- Bei Vorliegen von bedenklichen Merkmalen gibt es zwei Optionen:

- Anordnung von amtlicher Fleischuntersuchung oder

- Unschädliche Beseitigung

- Qualitätserhaltung

- Vorbeugung von Kontamination

- Luftiges Aufhängen („Lüften“) zur raschen Auskühlung

- Fleischreifung

- Angemessene Ausstattung (Wildkammer)

- Vor dem Schuss: Ansprechen

- Der Schuss: Erlegung

- Nach dem Schuss:

- Erstversorgung (Aufbrechen

/ Ausweiden) - Transport

- Lagerung: Kühlung und Fleischreifung

- Abziehen der Haut und Zerwirken

- Lebenduntersuchung: Ähnlich der Lebenduntersuchung bei Schlachttieren, beginnt die Beurteilung des Gesundheitszustandes beim lebenden Stück (Lebendbeschau).

- Bedenkliche Merkmale: Durch die Lebendbeschau vor dem Schuss sollen bedenkliche Merkmale erkannt werden (z.B. fehlendes Fluchtverhalten oder gestörte Bewegung).

- Unfallwild und Fallwild: Bei beiden ist die Lebendbeschau eingeschränkt bzw. nicht möglich. Das Wildbret darf nicht vermarktet werden (Unfallwild) bzw. ist genussuntauglich (Fallwild).

- Treffersitz: Ziel ist ein Kammerschuss an breit stehendem Wild

- Waidwundschüsse: Besonders kritisch, da sie die Körperhöhlen stark verunreinigen und Keime durch den Blutkreislauf in alle Organe transportieren → Schnell Aufbrechen

- Bewegungsjagd: Schlechterer Treffersitz bei Bewegungsjagd (z.B. Drückjagd) als bei Ansitzjagd

- Schussdisziplin: Ein Blattschuss sollte angestrebt werden. "Besser Blatt zerschossen, als Pansen

/Magen/Darm eröffnet". - Kurzläufige (langsame) Hunde: Zum einen hat das Wild weniger Stress, weil es nicht gehetzt wird. Zum anderen zieht das Wild langsamer vor den Schützen.

- Zur Versorgung von Wild gehören alle Tätigkeiten vom Aufbrechen bis zur gekühlten Lagerung, die der hygienischen Gewinnung des Lebensmittels Wildfleisch und der verwertbaren Organe dienen.

- Sachgemäße Versorgung → Hohe Qualität des Wildbrets

- Bestandteile:

- Transport

- Aufbrechen

- Kühlung und Fleischreifung

- Zerwirken: Aus der Decke (Schwarte) schlagen und Zerlegen von Schalenwild in küchenfertige Wildbret-Portionen

Je nach Todesart ist das Wildbret als Nahrungsmittel tauglich oder nicht. Außerdem leiten sich aus der Todesart Konsequenzen für den weiteren Umgang ab.

- Ziel: Schutz des Endverbrauchers und Sicherstellung, dass nur gesundes Wildbret vermarktet wird.

- Durchführung: Durch das zuständige Veterinäramt.

- Untersuchungsumfang: Untersuchung aller Teile des Tieres, einschließlich Blut und nicht zerwirktem Wildkörper mit Aufbruch (Organen).

- Markierung: Nach der Untersuchung wird das Wild mit Stempelabdrücken gekennzeichnet (z. B. an Keulen, Brustbein).

- Bedenkliche Merkmale: Wenn bedenkliche Merkmale vorliegen und das Wild für den Verzehr vorgesehen ist.

- Gewerbemäßiger Handel: Bei der Abgabe an den gewerbemäßigen Handel (z.B. an Wildbearbeitungsbetriebe).

- Umweltkontamination: Bei Verdacht auf eine Umweltkontamination (z.B. radioaktive Strahlung).

- Bedingung: Keine bedenklichen Merkmale vorhanden.

- Verwertung im Haushalt: Wenn das Wildbret im eigenen Haushalt des Jägers verwertet wird.

- Lokale Vermarktung: Bei der lokalen Vermarktung in kleinen Mengen.

- Sicherheitsmaßnahmen:

- Verwendung von Einmalhandschuhen

- Vermeidung des Kontakts von Hunden mit dem Wild.

- Transport: In vollständig verschließbaren Behältern transportieren.

- Meldung: Bei Seuchenverdacht sofortige Meldung an das Veterinäramt.

- Kennzeichnung: Behälter mit „Vorsicht: Tierisches Untersuchungsmaterial!“ kennzeichnen.

- Beispiel: Radioaktive Strahlung, insbesondere durch Cäsium-137.

- Betroffene Arten: Besonders Schwarzwild, das im Herbst und Winter nach Hirschtrüffeln sucht.

- Grenzwert: Wildbret darf maximal 600 Becquerel pro Kilogramm an Cäsium-137 enthalten.

- Untersuchung: Muskulatur ohne Fettanteil wird auf Radioaktivität untersucht.

- Ziel: Sicherstellung, dass das Wildbret frei von Trichinen ist, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen.

- Durchführung: Verpflichtende Untersuchung von Schwarzwild, Waschbären und Dachsen (Allesfresser und Fleischfresser).

- Wann ist die Trichinenuntersuchung erforderlich? → Untersuchung ist erforderlich, wenn das Fleisch zum Verzehr durch Menschen vorgesehen ist.

- Voraussetzungen zur Probenentnahme:

- Schulung: Jäger müssen geschult sein.

- Beauftragung: Die zuständige Veterinärbehörde beauftragt den Jäger zur Durchführung.

- Übertragung der Pflicht: Die Pflicht zur Probenentnahme kann an Wildhändler, Metzgereien oder Restaurants übertragen werden.

- Rechtsfolgen bei Missachtung: Missachtung der Pflicht ist eine Straftat und kann mit Geldstrafe und Entzug des Jagdscheins geahndet werden.

- Die Proben werden aus 2 Stelle entnommen:

- Zwerchfellpfeiler

- Vorderlaufmuskulatur

- Jede Probe muss folgende Kennzeichnung enthalten:

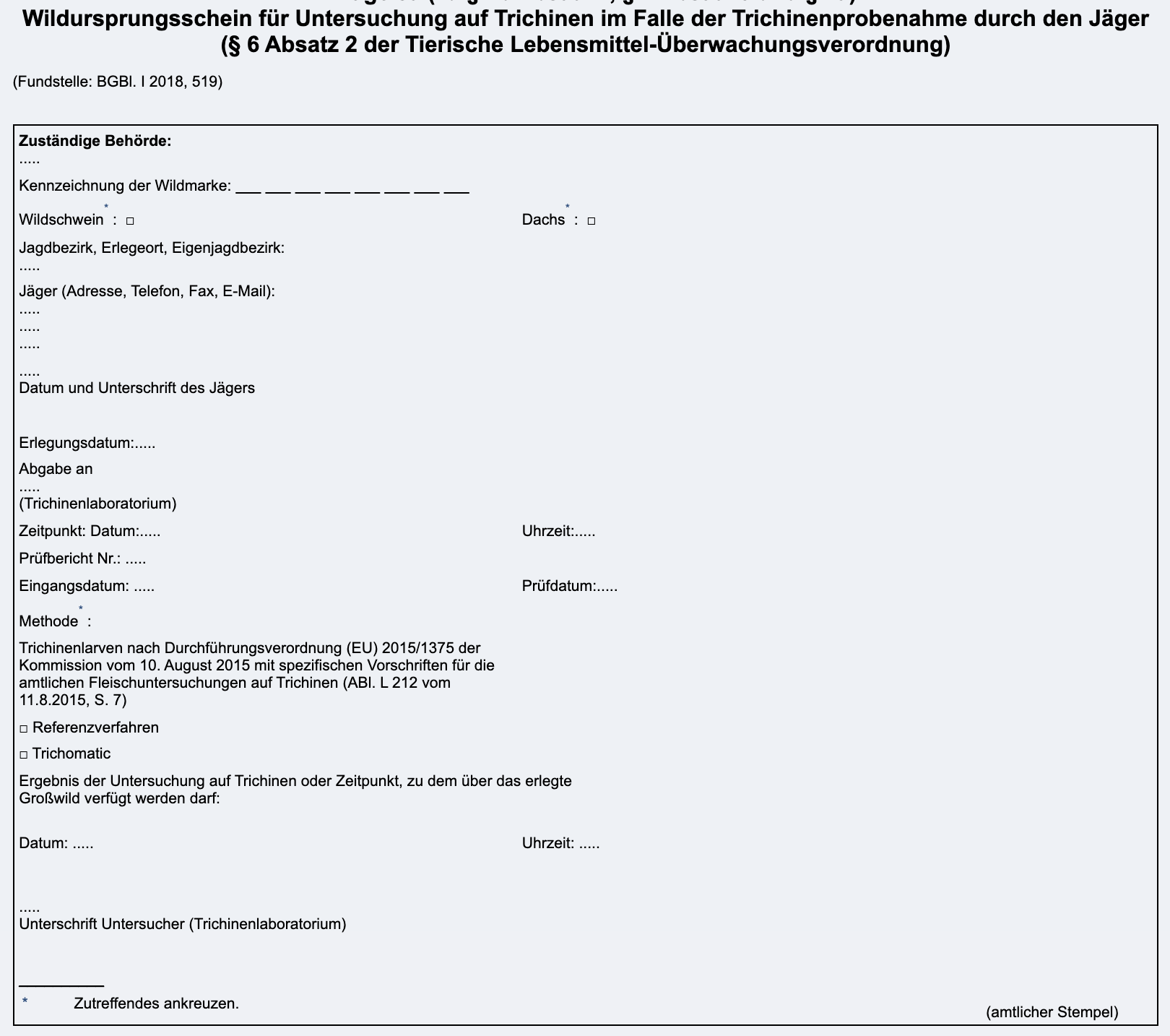

- Wildursprungsschein: Der Wildursprungsschein weist zusammen mit der Wildmarke die Zugehörigkeit von Wild und Trichinenprobe nach und ist Voraussetzung für das Inverkehrbringen des Wildbrets. Dieser kann auch digital eingereicht werden.

- Testmethode: Durchführung mittels Verdauungsmethode unter Zuhilfenahme von Salzsäure und Pepsin.

- Behördliche Freigabe: Die Behörde stempelt das Wild als „trichinenfrei“ auf Brustbein oder Keule nach erfolgreicher Untersuchung.

- Weiterverarbeitung: Erst nach erfolgter Freigabe darf das Wildbret weiterverarbeitet (z.B. zerwirkt) und vermarktet werden. Kühlung und Abschwarten dürfen jedoch bereits vor der Freigabe erfolgen.

- Umgang mit positiven Befunden:

- Meldepflicht: Positive Befunde müssen sofort an das Veterinäramt gemeldet werden.

- Maßnahmen: Infiziertes Fleisch muss unschädlich beseitigt werden und darf nicht in den Verkehr gelangen.