Das jagdliche Brauchtum umfasst die Verhaltensweisen und Gepflogenheiten der Jäger untereinander und während der Jagdausübung. Die Grundlage bildet die Waidmannssprache als Fachsprache der Jäger. Auch die Waidgerechtigkeit liegt im Brauchtum begründet. Das Prinzip der Trophäe als Zier- und Sammlerobjekt für den Erleger ist ein weiterer Brauch. Jagdsignale wurden früher zum Informationsaustausch bei weiträumig angelegten Jagden verwendet und werden weiterhin zum Verblasen der Strecke angewendet. Der letzte Biss, eine Ehrerweisung an das erlegte Wild, ist nur eines von vielen im Brauchtum angewandten Bruchzeichen.

- Das jagdliche Brauchtum umfasst die Verhaltensweisen und Gepflogenheiten von Jägern bei der Jagdausübung.

- Zum Brauchtum gehört die Waidgerechtigkeit. Es sollte jedoch nicht auf die Waidgerechtigkeit reduziert werden.

- Weitere Beispiele was zum Brauchtum gehört:

- Waidmannssprache

- Bruchzeichen

- Legen der Strecke

- Jagdsignale

- Trophäen

- Jagdliche Bekleidung

- Schüsseltreiben und Jagdgericht

Die Waidmannssprache ist eine Fachsprache der Jäger. Sie wird von Jägern zur genauen Verständigung bei der Jagd verwendet. Häufig ist ihre bildhaft beschreibende Art effektiver bei der jagdlichen Verständigung als die konventionelle Sprache. Nichtjägern gegenüber wird die Jägersprache aus Respekt nicht verwendet, um Verständnisprobleme zu vermeiden.

- Begriffe aus der Jägersprache unterscheiden sich häufig von den wissenschaftlichen Bezeichnungen.

- Einige Begriffe werden auch in der Umgangssprache verwendet (z.B. „durch die Lappen gehen“).

- Definition: Naturlohn für den Erleger, wenn dieser das Wild selbst aufbricht (Kleines und Großes Jägerrecht)

- Sonst für Denjenigen, der das Stück aufgebrochen hat

- Bezieht sich nur auf Schalenwild

- Kleines Jägerrecht: Lecker, Herz, Lunge, Leber, Nieren, Milz → Entspricht dem Geräusch

- Diese Organe sind alle genießbar (Bauchspeicheldrüse ist nicht genießbar)

- Großes Jägerrecht: Kleines Jägerrecht und der Hals bis zur dritten Rippe

Erleger

- Kugelschuss → Erleger ist, wer den ersten tödlichen Schuss angebracht hat

- Schrotschuss → Erleger ist, wer den letzten Schuss (Ausnahme Fangschuss) angebracht hat

- Entscheidung liegt im Zweifel beim Revierinhaber oder Jagdleiter

- Das Schüsseltreiben ist ein gemeinsames Essen der Jäger, Treiber und Hundeführer zum Ende einer Gesellschaftsjagd – insbesondere nach Treibjagden.

- Beim Schüsseltreiben kann das Jagdgericht einberufen werden, um waidgerechtes Verhalten zu ehren und Verstöße zu bestrafen. Die Strafen sind heutzutage jedoch spielerisch und beziehen sich häufig auf die nächste Getränkerunde.

Waidgerechtigkeit ist die Summe der geschriebenen und ungeschriebenen Regeln für eine fachgerechte Jagdausübung. Sie ist gesetzlich vorgeschrieben und damit mehr als nur eine persönliche Einstellung – sie ist Pflicht.

Die moderne Waidgerechtigkeit ruht auf 3 Säulen:

- Tierschutz: Verantwortung für das Tier - Du siehst das Wildtier als Mitgeschöpf. Dein oberstes Gebot ist es, vermeidbares Leid zu verhindern.

- Sicherer Schuss: Du schießt nur, wenn du das Wild zweifelsfrei angesprochen hast und einen sofort tödlichen Schuss antragen kannst.

- Nachsuche: Eine Nachsuche bei unklaren Schusszeichen ist eine unbedingte Pflicht, um verletztes Wild schnellstmöglich zu erlösen.

- Respekt: Du behandelst das erlegte Wild stets mit Achtung.

- Umweltschutz: Verantwortung für den Lebensraum - Du verstehst dich als Teil des Ökosystems und handelst entsprechend. Dein jagdliches Handeln zielt immer darauf ab, die Lebensgrundlagen des Wildes zu erhalten und zu verbessern.

- Nachhaltige Bejagung: Deine Abschussplanung orientiert sich an der Tragfähigkeit des Lebensraums und der Sozialstruktur der Wildpopulation.

- Hege als Lebensraumgestaltung: Du schaffst und pflegst Biotope, anstatt nur an die Fütterung zu denken.

- Ganzheitlicher Blick: Du siehst nicht nur das einzelne Tier, sondern die komplexen Zusammenhänge zwischen Wald, Feld und Wild.

- Mitmenschlichkeit: Deine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft - Du repräsentierst die gesamte Jägerschaft. Dein Verhalten entscheidet mit über das Ansehen und die Akzeptanz der Jagd in der Öffentlichkeit.

- Vorbildliches Verhalten: Du trittst gegenüber anderen Jägern, Grundeigentümern und der nicht-jagenden Bevölkerung respektvoll und anständig auf.

- Transparenz: Du bist bereit, dein Handeln sachlich zu erklären und für die Jagd zu werben.

- Selbstbeschränkung: Du tust nicht alles, was das Gesetz erlaubt, sondern nur das, was dein Gewissen als Waidmann zulässt.

MerkeWaidgerecht heißt: Fair zu Tier, Natur und Nachbarn.

Rechtliche Grundlage

- Hege zur Erhaltung eines artenreichen Wildbestandes (§ 1 II BJG)

- Munition (Schrot, Kugel) abhängig vom Wild (Niederwild, Schalenwild) (§ 19 BJG)

- Schonzeit während der Setzzeiten und Brutzeiten (§ 22 IV BJG)

- Verkürzung von Leid für krankes oder krank geschossenes Wild (§ 22 I BJG)

- Dem Wild eine Chance lassen

- Jungtiere vor Leid bewahren

- Keine Elterntiere erlegen, sondern zunächst das Jungtier.

- Es sollte nicht auf zu große Entfernungen gejagt werden.

- Es soll mit brauchbaren Jagdhunden gejagt werden.

Merkhilfe„Das ist des Jägers Ehrenschild, dass er beschützt und hegt sein Wild, waidmännisch jagt, wie sich’s gehört, den Schöpfer im Geschöpfe ehrt.” (Oskar von Riesenthal, 1880)

Die Initiative „Waidgerechte Jagd“ hat es sich zur Mission gemacht, Jägern einen Wertekompass für die jagdliche Praxis zu bieten. Nichtjäger sollen aufgeklärt werden über eine moderne Art der Jagd. Die Zukunft der Jagd ist in 12 Leitsätzen auf den Punkt gebracht. Viel Spaß auch mit dem stimmungsvollen Video zur Waidgerechtigkeit.

- Ein Bruchzeichen ist ein abgebrochener, grüner Zweig, der zur Verständigung und Ehrerweisung unter Jägern genutzt wird.

- Verschiedene Varianten

- Unbefegte und befegte Brüche

- Bei einem befegten Bruch werden Äste und Rinde einseitig mit dem Messer abgeschabt.

- Armlang oder halbarmlang

- Kombination mehrerer Brüche

- Brüche dienen auch der Ehrung von:

- Verbrechen: Der Jäger "verbricht" einen Anschuss oder eine Fährte mit einem Bruch, um diese später besser zu finden.

Sofern die bruchgerechten Holzarten nicht in der Nähe des Erlegungsortes gefunden werden können, so dürfen auch alle anderen Baum- und Straucharten für den Bruch verwendet werden.

Die waidgerechten oder bruchgerechten Baumarten eignen sich zur Verwendung als Bruchzeichen. Hierzu gehören:

Sollte mal keine bruchgerechte Holzart am Erlegungsort zu finden sein, dann dürfen auch andere Baumarten und Straucharten für den Bruch verwendet werden.

Erkennen der bruchgerechten Baumarten

Inbesitznahmebruch

„Letzter Bissen“

- Letzte Ehre für das Wild

- Typischerweise männliches Schalenwild, auch weibliche Stücke

- Außerdem Auerwild, Birkwild und Haselhahn, sowie Murmeltier

- Kleiner unbefegter Bruch im Äser

/Gebrech/Schnabel

Totenwacht

- Brauch bei der Einzeljagd, dem Wild die letzte Ehre (z.B. „Letzter Bissen“) zu erweisen.

- Entspricht dem Legen der Strecke bei Gesellschaftsjagden.

Schützenbruch

- Würdigung des erfolgreichen Jägers

- Unbefegt, halb armlang → Rechte Hutseite

Nachsuchebruch

- Dank für eine erfolgreiche Nachsuche an den Hund

- Teil des Schützenbruchs wird dem Nachsuchenführer überreicht oder direkt an der Halsung des Hundes angebracht.

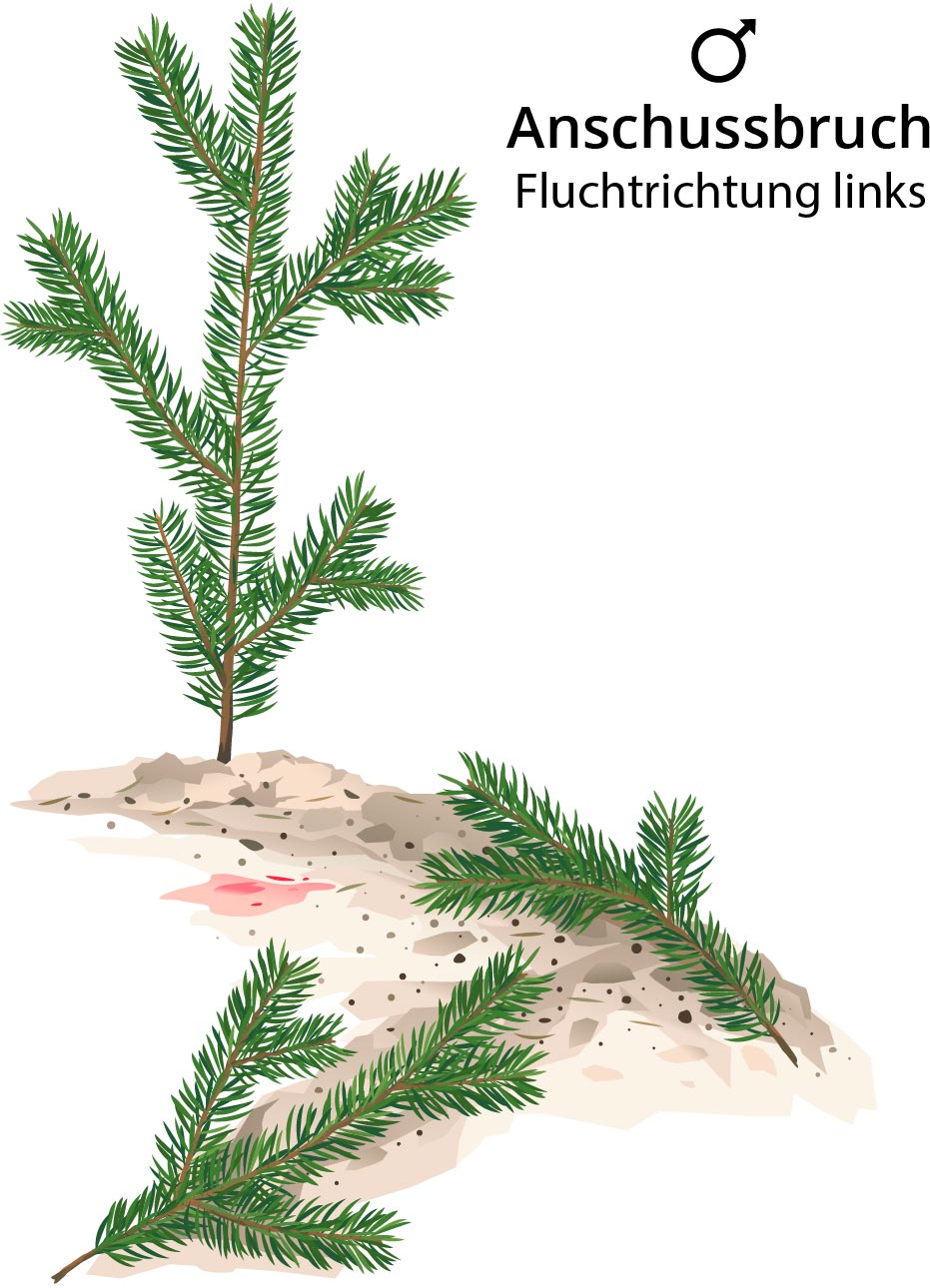

Anschussbruch

- Markierung des Anschuss

- Nicht befegter Zweig, halb armlang

- Wird in den Boden gesteckt

- Wird heutzutage häufig durch besser sichtbares buntes Papier oder Leuchtmarkierungsfarbe ersetzt

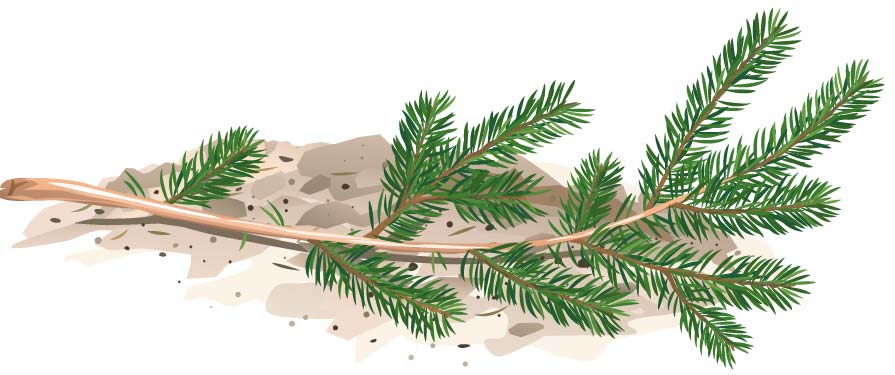

Fährtenbruch

- Markierung der Fluchtrichtung

- Nicht befegt, halb armlang

- Gebrochene Seite wird angespitzt

- Männliches Stück → Spitze zeigt in Fluchtrichtung

- Weibliches Stück → Gewachsene Seite zeigt in Fluchtrichtung

- Hinter dem Fährtenbruch (entgegen der Fluchtrichtung) wird der Bruch mit einem kleinen Querbruch geäftert. So kann die Fluchtrichtung und das Geschlecht eindeutig nachvollzogen werden.

Hauptbruch

Leitbruch

- Synonym: Folgebruch

- Gewachsene Spitze zeigt in Folgerichtung

- Befegt, halb armlang

Standplatzbruch

- Anzeigen des Schützenstandes bei Drückjagden

- Armlang

- Gewachsene Spitze des Hauptbruchs zeigt Richtung des Treibens an

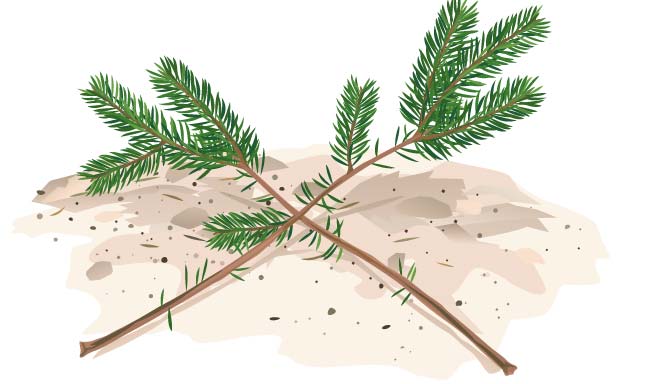

Wartebruch

- Aufforderung an dieser Stelle zu Warten

- Unbefegt, armlang

- Zwei Brüche kreuzförmig

- Gewachsene Spitzen in Richtung der entfernten Person

Warten aufgegeben

- Warten wurde aufgegeben

- Zweige der beiden Wartebrüche wurden entfernt

- Entfernung in Richtung der gewachsenen Spitzen

Sammelplatzbruch

- Markierung des Sammelpunkts

- Drei Wartebrüche nebeneinander

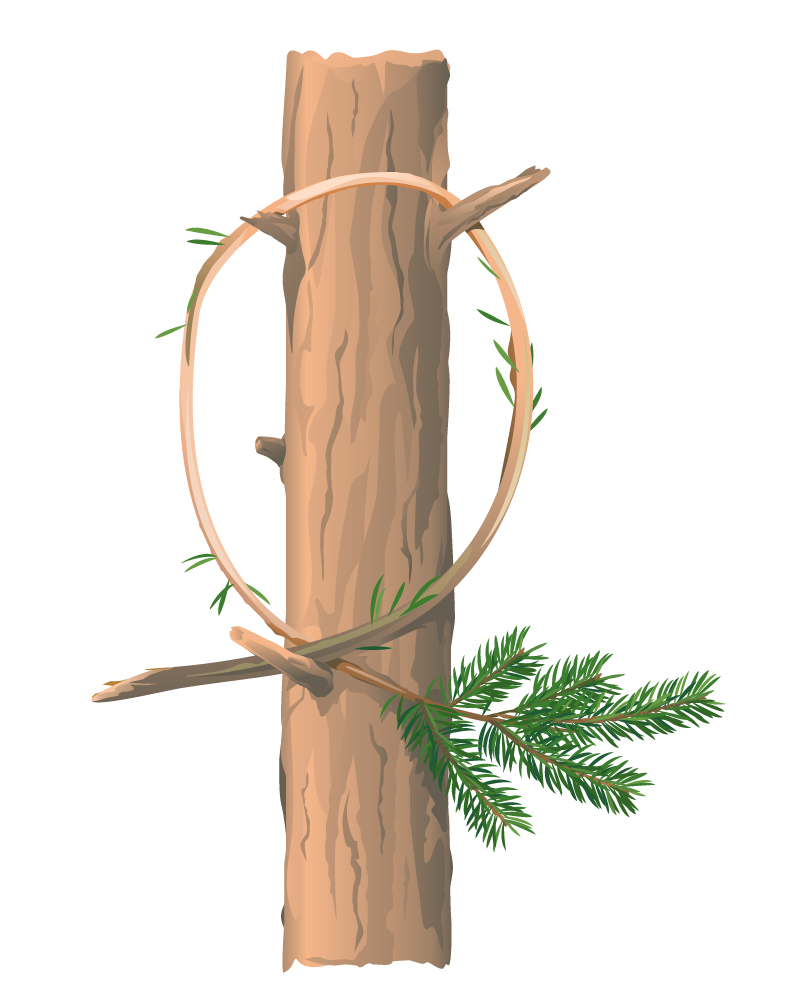

Warnbruch

- Vorsicht: Gefahr

- Kreisförmig aufgehängter, fast vollständig befegter Bruch

- Aufbrechen vor dem Legen der Strecke bei Bewegungsjagden

- Auskühlen vor dem Verblasen

- Wild sollte nicht aus der Wildkammer zurück auf die Strecke gelegt werden.

MerkeAus Gründen der Wildbrethygiene wird zunehmend auf das Strecke legen verzichtet.

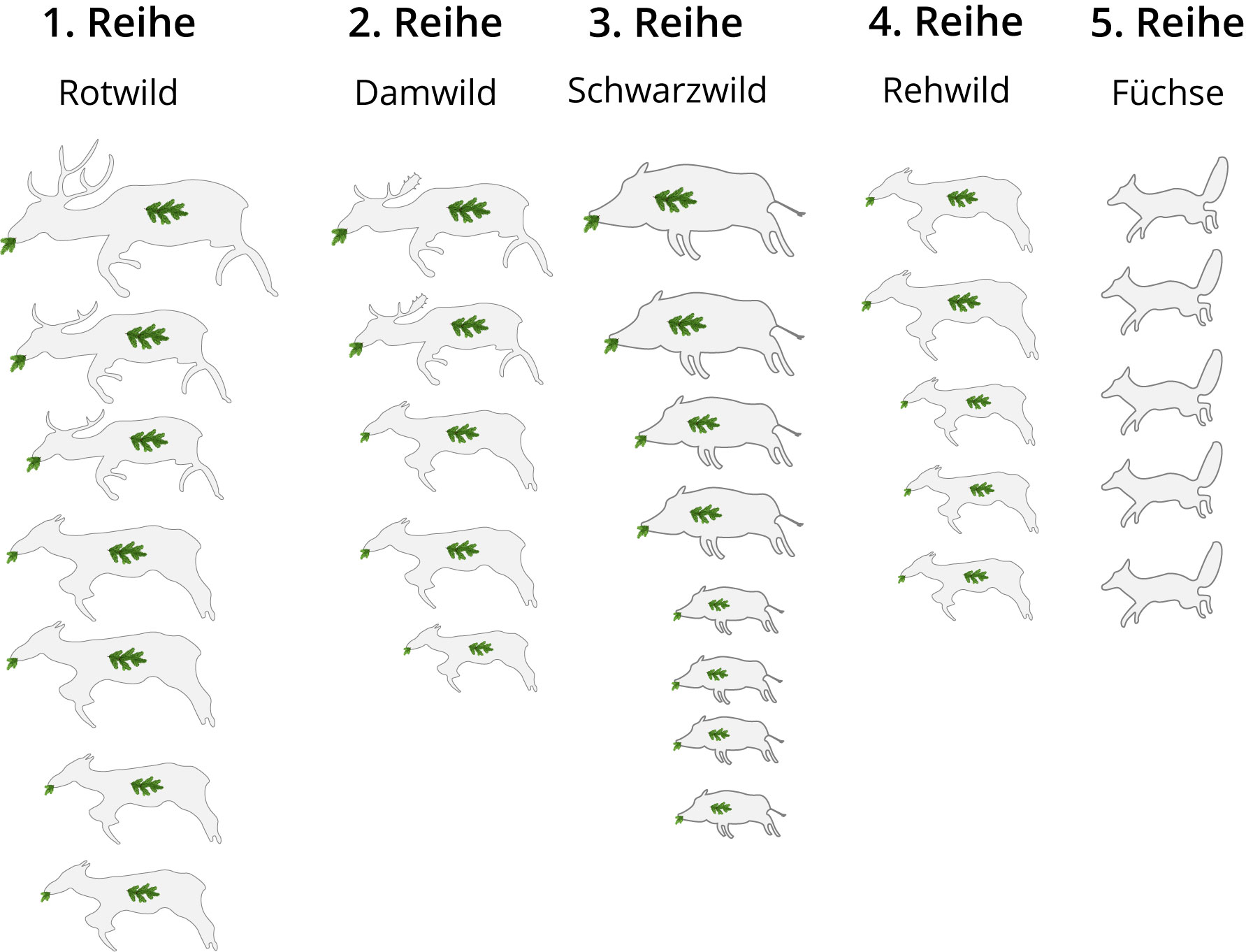

- Wild liegt auf der rechten Seite

- Reihe wird von rechts nach links gelegt

- Häupter in die gleiche Richtung

- Eine Reihe je Wildart

- Stärkstes Stück liegt oben

- Schalenwild wird vor dem Legen der Strecke aufgebrochen.

- Niederwild wird vor dem Legen der Strecke nicht aufgebrochen (ausgenommen Rehwild).

- Raubwild wird mit der Lunte nach oben gelegt.

- Aus Gründen der Wildbrethygiene wird der Fuchs häufig abseits gelegt.

Reihenfolge

- Jedes 10. Stück wird um eine halbe Wildlänge vorgezogen.

- Einsatz im Brauchtum

- Dienen der Verständigung der Jäger

- Helfen bei der Organisation und dem Ablauf von Gesellschaftsjagden (→ Sicherheit)

- Unterteilung in allgemeine Signale, Jagdleitsignale und Totsignale

- Fürst-Pless-Horn (Tonart: B)

- Ventilhorn

- Taschenhorn (Clewingsches Horn)

- Sauerländer Halbmond

- Parforcehorn

Jagdleitsignale sind Hornsignale für den geregelten Ablauf der Jagd.

Früher - bei der höfischen Parforce-Jagd - gab es hierzu eine Vielzahl unterschiedlicher Signale.

Heute werden in der Praxis jedoch meist Signale rund um das Kesseltreiben verwendet. Diese können teilweise auch bei anderen Gesellschaftsjagden wie der Drückjagd verwendet werden. So sind die Signale "Treiber in den Kessel" und "Hahn in Ruh" sogar relevant für die Sicherheit.

Mit den Totsignalen wird dem erlegten Wild die letzte Ehre erwiesen. Hierzu wird die Strecke "verblasen". Dazu werden abhängig von der Wildart unterschiedliche Jagdsignale gespielt.

- Jägernotruf: 1 – 2 – 1 (Töne)

- Schussreihenfolge: 1 – 2 – 1 (Schüsse)

- Alpiner Notruf: 6 gleiche Signale (optisch oder akustisch) in einer Minute

- Wiederholung nach einer Minute Pause

- Jagdtrophäen sind ein Zeichen einer erfolgreichen Jagd.

- Sie steht nach Brauch dem Erleger zu.

- Verwendung als Erinnerung, zur Zierde oder als Sammelstück.

Der Kopfschmuck wird als Trophäe meist auf einem Brett angebracht und an der Wand aufgehängt. Bei der Aufbereitung muss der Knochen gebleicht werden (z.B. mit Wasserstoffperoxid).

- Geweih (Rothirsch, Sikahirsch, Damhirsch)

- Gehörn (Rehbock, Steinwild)

- Krucken (Gamswild)

- Schnecken (Muffelwild)

- Bart: Langes Rückenhaar in der Winterdecke (Gams, Rothirsch, Dachs)

- Saubart: Längere Rückenhaare (Federn) des Schwarzwildes als Trophäe (z.B. Hutschmuck)

- Tipp: Bart und Saubart empfiehlt es sich vor dem Aufbrechen zu rupfen.

- Decke, Schwarte, Balg

- Bei Raubwild sind Winterbälge am wertvollsten

- Bei Schwarzwild sind Schwarten im Winter am wertvollsten

Gerben

- Verarbeitung von rohen Tierhäuten zu Leder

- Gerbstoffe stabilisieren das Hautgefüge

Schalenwild

- Vor dem Gerben sollte die Decke getrocknet werden (z.B. an der Luft, eingesalzen oder eingefroren).

Raubwild

- Verwendung von Handschuhen bei Infektionsverdacht

- Abziehen am leichtesten am noch warmen Körper

- Trocknen aufgespannt am Spannbrett bis zum Gerben

- Mit den Haaren nach innen

- Erpellocke (Stockerpel)

- Malerfeder (Schnepfen, Hühnervögel)

- Stoß (Birkhahn)